2009年03月

2009年03月28日

連載小説「龍の道」 第10回

第10回 南京町(5)

初めての経験であった・・・

こんなことは、これまでに、一度だって無かったのである。

宏隆がそれなりに手を灼いた相手でも、それは打たれ強かったり、パワーにおいて圧倒的に相手の方が有利な場合が多かったのだ。

しかしそれでも、結局は、ほとんどの場合が宏隆の勝利に終わっていた。

それは、彼よりも体躯の大きな、筋力が数倍も強い相手を、相手のペースに乗らず、相手の得意とする戦法で戦わせなかった故なのである。

チカラで押し潰そうとする相手にはチカラで返さず、相手の力を流しながら崩して倒した。

腹や胸を打っても効かない相手には、人間が鍛えようのない首筋や頭部、脇腹、スネや股間を狙って制した。素早く動き回る相手には、常にその反対側に回る動きでそれを無効にしたし、組み付いてくる相手には、組み付くことが嫌になるように工夫をした。

しかし、この相手は、これまで戦ったどんなタイプとも違っている。

初めて経験する、捉えどころのない動き・・・・

いや、相手は立ったまま殆ど動いているようには見えないから、“動き”で避けたり躱したりしているわけではない。それは、そもそも身体の使い方が、自分とは根本的に異なっているのかも知れなかった。

その圧倒的なチカラの差は、どうにもならない・・・いまの宏隆は、否が応でもつくづくそう感じざるを得なかったが、彼はそれで諦め、得心できるような人間ではなかった。

「キエェーーイッ!」

まるで、自分でそうしたことさえ、気づいていないかのように・・・

もう、気合いにもならないような、悲鳴に近い鋭い声を発して、

我を忘れて、全身全霊を込めた最後の一撃を、ほとんど無意識の内に出していた。

と・・・その、瞬きをするよりも短いような時間のなかで・・・

拳を打ち出した彼の腕が、ゆっくりと、スローモーションのように、その人の腕の上でそっと転がされ、軽く胸に両手が触れられるのを感じた途端・・・

「フッ・・」と・・・

まるで、そこだけ重力が無くなったかのように、自分の身体が宙にフワリと浮かされているのを感じた。

その時、宏隆には、黒い中国服の姿が、眼下にゆっくりと遠ざかって行くのが見えたが、次の瞬間には、どこかに頭や背中をひどく打ちつけられ、そのまま貼り付くように壁伝いに「ズン・・・・」と床に落ちて、壁際に転がった。

しかし、その衝撃の痛みよりも、はるかに新鮮な驚きが、宏隆をとらえていた。

「・・・いま、いったい、何をされたんだ?」

「と、飛ばされた・・・? こんなところまで・・・」

「何のチカラも感じなかったのに・・・・ どうして・・・?」

そのとき・・・王先生は宏隆の突きを腕で受けながら反らし、両の掌で、ほんの軽く、生卵が割れないほどの力で、彼の胸をそっと押したのであった。

そして、ただそれだけで・・・

宏隆の身体は数メートルも宙を舞い、向こうの壁の上方・・天窓のある辺りまで仰角をつけて飛ばされ、天井と壁に強(したた)かに身体を打ち付けて、そのまま壁づたいにずり落ちてきたのである。

背中に感じた強い衝撃は、その時のものであった。

しかし、飛ばされた宏隆には何が起こったのか、皆目わからなかった。

「おお、お見事!・・・久しぶりに拝見しました」

K先生が、思わず日本語でそう言ってから、すぐに中国語で言い直し、椅子から立ち上がって、パチパチと拍手をした。

すでにその人は、壁際の片隅でぐんにゃりと転がったまま呆然としていた宏隆に手を差し伸べて起こし、優しく席の方へと誘っている。

「・・・い、今のは、何ですか?

自分がいったい何をされたのか、全然わかりません!」

よたよたと、まだ歩く足元が頼りない宏隆が、目をパチクリとさせながら、王先生に向かってやや興奮してそう訊ねると、それが日本語であっても、何を言っているのかが充分解っているかのように、

「 T a i - j i Q u a n ・・・ 」

K先生の通訳を介さずに、静かにその人が答えた。

「タイ・・ジィ・・チュエン・・・・?」

・・・口の中で、復唱してみた。

「 T a i - j i Q u a n ・・タイキョクケン・・太、極、拳、と書くんだよ」

中国語の発音を示した後で、円卓に指で文字を書きながら、K先生が言う。

「中国と国交の無い日本では、まだ誰も知る人が居ないだろうが・・・

太極拳は、彼の国では六百年もの歴史を持つ、とても強力な拳法なのだ。

現に、あれだけ手加減して頂いたのに、君は軽々と宙を飛ばされてしまっただろう?

この方は、太極拳の源流である陳氏太極拳を、その直系の師匠から学ばれたのだ。

しかしそれは、今の日本で若者が武道を習うのと、決して同じことではない・・・」

「王先生は、この文化大革命でご両親や奥さん、二人の子供まで容赦なく惨殺されて、

その復讐のために、中国をもっとより良い社会に戻すために、ある秘密結社に入って・・・

・・まあ、王先生は、陳氏太極拳を学ぶ以前にも、いろいろと武術を学んでおられるし、

人生でずっと闘う必要に迫られてきた方なので、今の平和ボケの日本で、そこらの空手家や、 “ケンカの若大将” が何をやっても敵(かな)うわけがないがね・・・」

・・・K先生が思わぬ事を口にしたので、宏隆はちょっと驚かされた。

自分がこれまで送って来たごく普通の生活や、平和な社会を基盤とした考え方の範疇を超えるところで、想像も出来ぬような、怒りや悲しみ、苦しみの心情を背負って生きている人の、人生の重さや深さを垣間見たような気がしたのである。

自分などとは、生きていることの重さが違う・・・・

”ケンカの若大将” とは、宏隆が「東亜塾」の塾生たちに呼ばれている渾名であるが、K先生が言うように、ちょっとカラテ道場の黒帯を遇(あしら)えたり、ケンカが強い程度で天狗になっている・・そんな自分が太刀打ちできるような相手ではなかった。

「・・・如何だったかな、太極拳の味わいは?」

鋭く、深く澄んだ目をしているその人は、こう言って、静かに尋ねてきた。

「その拳法は・・・その、タイ・・ジィ・・チュエン・・というのは、何か特別な武術なのでしょうか? 僕は、こんな目に逢わされたのは、生まれて初めてです」

宏隆がまだ興奮気味に、少し声高に、そう言う。

「K先生のところでも、柔術の巧い人には大きく投げられてしまいますが・・・

それでも投げる円の中心があって、その外周を回るように投げられるだけです。

でも、今のは・・何も強く押されたわけでもないのに、こんなに宙を飛ばされて・・・

不思議で・・・いまだに信じられません。

それに、出したパンチがひとつも当たらない・・・それどころか、勝手にあらぬ方向へ逸(そ)れて行って・・身体もひどく崩されて、打つ度に走り回らされてしまいます・・」

その人は・・・王先生は、静かに微笑みながら、

「内勁(nei-jing)とか、纏絲(chan-si)などと呼ばれている・・・

それが、この武術の・・太極拳のチカラだ」

・・・そう語った。

「ネイ、ジン・・・」

初めて聞くその言葉を、つぶやいて、復唱してみる。

王先生は、続けて、こう説明した・・・

「太極(タイジィ)とは、宇宙・・・全体性、という意味だ。

太極拳は、宇宙の法則とひとつになることによって、大きな力を得ようとする。

普通の力は、どれほど鍛えても、普通の力を超えるものにはならない。

太極拳は、通常の、一般的な力の使い方を否定することによって、

もっと大きな、武術の高みに存在する真のチカラを得ようとするものなのだ。

古い力が去れば、新しい、真のチカラがやってくる・・・」

「・・・それは、どうすれば得られるのですか?」

「正しく学んでそれを得た人に就いて、同じように正しく学ぶしかない」

「それは・・それは、誰にでも学べることなのでしょうか・・?

・・た、たとえば・・・・」

たとえば・・ この僕にでも・・・

思わず、そう言いそうになった宏隆は、それを軽々しく口にすることを怖れて、グッとその言葉を飲み込んだ。

しかし、宏隆はもう、どうにも我慢が出来なくなっていた・・・

こんな武術が、この世界にあるのだとは、まったく思いもよらなかったのである。

自分の攻撃は、何ひとつ有効ではなかった・・・

いや、正確に言えば、有効でなかったのではなく、まったく何の意味も持たなかった。

これまでに彼が知る闘争術とは、相手が打てばそれを受けて反撃し、あるいは先手を取って相手よりも強力な力や技法で先に攻撃を仕掛け、防御それ自体を打ち破って脅威を与え続ける、というような種類のものであった。

しかし、この人の、王先生の武術は、そのようなものではなかった。

自分の攻撃は、王先生が躱すまでもなく、自分が打っていった時点ですでにそれ自体が、その攻撃するという行為ゆえに、ひたすら逸れて行ってしまっていたのである。

それが何故なのか・・・

何故そのようなことが可能なのか・・・

また、最後に自分が宙に舞わされた打撃は、自分の知る「打撃」というものにはまったくあてはまらなかった。

何よりも、痛くも痒くもないのだ。

それは、まさに生卵が割れない程度の力で、そっと触れられたに等しいものであったが、そうであるにも拘わらず、宏隆は、部屋の隅の天井の際まで飛ばされてしまった。

その、優しく触れるに等しい動作だけで、宏隆の七十数キロの身体が、4メートルも先の、高さは2メートル半ほどもあろうという天井に、仰角を付けて飛ばされ、強かに頭や背中を叩き付けられたのである。

こんな武術が、この世界に存在することを、宏隆は初めて知った。

「世界は広い・・・そして、自分は何も知らない・・・」

そう謙虚に納得せざるを得ないものが、心の中に強く渦巻いて離れなかった。

途方もなく素晴らしいものに出会った時の人間の常として、誰もがそれを所有したい、共有したい、と激しく渇望するように・・・宏隆もまた、謙虚にそれを学び、自分のものとして修得したい、という強い衝動に駆られていた。

そして、ついに・・・

もう、どうしようもなく、我慢しきれずに、こう言った。

「お、王先生・・・! 僕に・・・それを教えて下さい・・・!!」

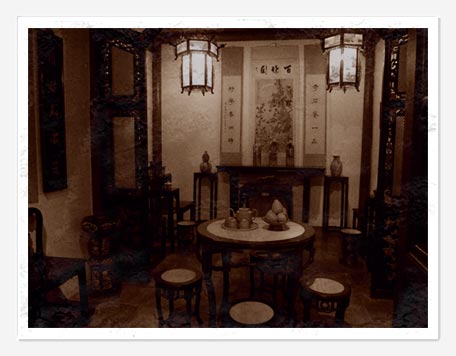

*写真はイメージです

2009年03月24日

そむりえ・まっつの W'kend Dinner「トンナータって、ドンナーダ?!」

うーむ、ヤバイ・・・(汗)

いったい、どんなワインが合うのだろーか・・・?

この日のディナーはシェフお得意のイタリアン。

今夜は「新作」に挑むとのこと・・・そも、どんな料理なのであろうか?

聞けば、その名も「豚肉のトンナータ」

・・はて、ブタのトンとはこれ如何に? トンと見当もつきませぬ。

その料理には、どんなワインをセレクトすればよいのやら・・・

むむぅ・・・ついに、そむりえ危うし!・・です。

本日の一本目のワインは、

ボルドーの白 、「シャトー・グラヴィル・ラコスト 2007」です。

爽やかな香気、瑞々しい果実味、春一番のように鮮やかな息吹です。

アンティパストは、

「サーモンのマリネ アボガト添え」と「季節の野菜サラダ」です。

双方ともに肌理(きめ)の細かい食感で互いを引き立てる相似の妙・・・

十数時間の稽古から上がってきた腹ペコの胃袋には、優しい、柔らかな味わいです。

サラダはバリスタ新作の「クリームチーズ・ヨーグルトソース」でいただきます。

少し舌を休めるにはぴったりの、ほど好い酸味とコクです。

続きましては、

すっかり武藝館の定番料理となった、「ライスコロッケ」です。

揚げたて熱々の中身はピラフとチーズ。

温かく香り高いトマトソースを添えて頂きます。

このトマトソースがまた、絶妙な味わいで、ちょっと其処いらには無い味です。

中のピラフも生米から仕込まれていて、とても手間隙のかけられた一皿です。

サクリ(衣)、ジワ〜ッ(米)、トロ〜リ(チーズ)、三つ巴の食感に幸せを噛み締めます。

パスタとスープは、

「海老とピーマンのフリッジ」と、「オートミール入り野菜スープ」です。

うっすらとトマトクリームのソースを纏ったパスタの甘み、新鮮な海老の甘み、

そして、じっくり火の入ったピーマンの甘みと、甘みの三重奏です。

シンプルながらも、素材の味わいが良く引き出された、シェフの十八番です。

スープはブロード(イタリアンのブイヨン)で、野菜を柔らかく煮て、共に頂きます。

舌触りの良いオートミールは、きちんとオーツ麦の香りのするアイルランド産。

よく煮込まれた野菜の甘み、滋味が身体に沁み込む、ホッとする味です。

厳しい稽古の後には、やっぱりこういうスープが嬉しいですね。

メインディッシュに合わせるワインは、

「ジョエル・ゴット・ジンファンデル・カリフォルニア 2006」

さて、未知なるメインディッシュに合わせてみますのは、カリフォルニアのワインです。

煮詰めたベリー系の彩やかな味わいが特徴の、チャーミングなワインです。

悩んだ末に、この選択にしてみました。

さて、本日のメインは、

「豚肉のトンナータ 林檎とセロリを添えて」です。

話題は、いったい『トンナータ』とは何ぞや?・・・で盛り上がります。

師父:「トンナータって、どんなーだ・・?」

皆:「・・・・あはははは(汗)」

ほぁ様:「トンナータ・・? 豚肉だから、トンナノダ〜・・では?」

皆:「いやいや、イタリアンですし、トンでもないと・・・(汗)」

師父:「イタリア? トルコじゃないの? トンでイスタンブ〜ゥル・・って」

皆:「・・・・あはははは(汗)」

バリスタ:「いったい、どんなーたが考えたんでしょうかねぇー?」

皆:「・・・・あはははは(汗)」

シェフ:「トンノはマグロの意味で、北イタリアのツナソースの事なのですよ〜 ♪」

そむりえ:「え"・・・ ま、マグロ?・・・ マジっすか・・・!!

・・こ、このワインで良いのかなぁ・・・・(汗)」

師父:「はは・・・トンでもハップン・・・ってことかね〜」

シェフ:「この豚肉は、ブイヨンでハップン(8分)以上煮込んであります ♪ 」

ほぁ様:「うーん、これがホントの ”にぶた祭” ですね〜!」

皆:「いやいや、ネブタは青森ですし、トンと関係が無いと・・(汗)」

・・・などなど

さて、件(くだん)のトンナータですが、 ブイヨンでしっとり煮込んだ淡白な豚肉を、

味の濃いツナソースと、甘い林檎のソテーを合わせて頂きます。

塩気と甘みが相まっての、意外な美味!!

思ったよりもアッサリとして、今回のワインでは相性にやや難があるようでした。

師父:「ふーむ・・・こりゃあ、なかなかイケるなぁ、ウチの定番になりますね。

何処かで食べたような・・・記憶の片隅にある、懐かしい味だねー

これ、イタリア料理ですか? フランスにも、こういうの、あるよね。

・・・もしかして、白ワインでも良かったのかな?」

師父の仰るとおり、確かに白ワインのほうが、より互いを引き立てるイメージです。

メインには赤だと決めてかかっていましたが、もっと自由で良いのでした。

今宵のデザートは、

「手作りのババロワ カスタードソース 苺添え」と、

珈琲は、「エチオピア・シダモ」です。

ぷるぷると官能的な食感に、濃厚ながらも後を引く甘さのババロア。

上品な甘さのソースが苺の酸味と良く合っています。

シバの女王を想わせる、檸檬の香たなびくエチオピア産のコーヒーも好相性で、

楽しい晩餐を満足して締めくくるのに相応しい味わいです。

今宵、また新たな名物料理がひとつ、武藝館のメニューに刻まれたようでした。

2009年03月20日

練拳 Diary #11 「座圧腿」

基本功のひとつである「圧腿」の中に、「座圧腿(ざあったい= zuo-ya-tui)」というものがあります。

座圧腿は、まず直立姿勢から左足を外に90度開いて身体を左に向け、腰を落として床に座りに行きます。同時に右膝を曲げながら、左足は伸ばしたまま前方に浮かせてスライドさせ、両足は90度に開くようにします。

左足を出す時には、腰が下りていくと同時に両足の膝が上がってくるようにして、重心は右足の真上ではなく、右足より前に出ているようにします。つまり、軸足で身体を固定して他の部分を動かすような運動は一切行わず、歩法で一歩足を出すのと同様に、身体が動き始めたときには、重心が足と足との間に出ている形となります。

そのまま等速度で身体を使い続け、お尻が着地してから両膝が下りてくれば、座圧腿に入る予備姿勢の完成です。

ここまでの形は、ちょうど套路の跌岔(てった=die-cha)式と同じ形になります。

この姿勢から、右手で左足のつま先を取りに行き、左手は後方に伸ばしていく動作や、さらには上体を真っ直ぐに戻して、腰を右方向に回転させていく、などの動作が加わります。

この日の稽古でも、最初につま先を開くところから、細かく指導が行われました。

まず、つま先を開くときに、安易につま先だけを開いてはいけないと言われます。

「一動スレバ不動デ有ルトコロ無ク・・・」という言葉があるように、足一本、つま先ひとつ開くのにも、身体の中心から全身で動けなければ「動いた」とは言えないのです。

座圧腿が正しく取れるかどうかは、この、つま先を開いた姿勢如何で決まると言えます。

正しく開かれれば、すでに足は先ほどより軽く感じられ、まるでボールに立ったときのように前でも後ろでも意のままに動けるような、自然で自由な感覚があります。

反対に、足腰が窮屈に感じられたり、何の感覚も生じてないような状態では、この後どれほど慎重に座って行こうとも、それでは武術的には動くことのできない、非武術的な身体の状態にしかならないという、たいへん重要なところでもあります。

つま先を正しく開けたら、そこからゆっくりと足を前に出していきます。

上級者の動きを見ると、身体が前後に傾くことなく、どちらの足にも重みが偏って掛かっていくようには見えず、出された足が床との摩擦を感じさせない様子は、まるで操り人形で足だけがスーッと上に引かれていくかのように見えます。

膝は初めから上を向いており、お尻が着地するのとほぼ同時に床に向かって降りてきますが、その完成姿勢は、座っていても座っていないようであり、足先から頭までが均等の張りを持っているように感じられます。

身体に「緩み」や「偏り」が有る状態では、まず初めに軸足で身体を支えてしまい、膝が下を向いて、お尻よりも先に着地します。また、前足は思うように前方に出せず、ゴムの靴底が道場の床のマットに摩擦して止まり、動きが途切れて身体が崩れてしまうという特徴があります。

自分が初めて座圧腿を練習した頃を思い出しても、このようなスタイルで足を出していくというのは、決して容易なことではありませんでした。

つま先を開き、足を出そうとした途端に、「違う・・!」と一言。身体を戻してもう一度出していこうとすると、再び「違う・・!」とだけ言われ、なかなか足を出すまでに至りませんでした。

当時は何が「違う」と言われているのか全く分かりませんでしたが、今思えば、足の出し方ではなく、身体の在り方が違うということを教えられたのだと思います。

その点、現在の一般クラスでは、「何ゆえに違うのか」というところを、基本功や歩法を例に挙げて説明されるので、私の学んだ頃よりは各自が稽古の要点を掴みやすいように思います。

さて、ようやく皆が座れたので、この座圧腿の姿勢が正しく武術的な構造であるかどうかを確認することになりました。それは、床に座ったその状態から、ただ腰をヒョイと持ち上げる、というものです。

持ち上げると言うよりは、まるで最初からお尻が着いていなかったかのように、何のアクションもなく、ただ「スッ」と浮き上がってくるのが正しいとされます。

皆さんの様子を見ていると、楽に上がる人も居れば、ちょっと上がってもすぐに落ちてしまう人、そして全く動かない、動く気配さえ無いという人まで、実に様々でした。

簡単には腰が上がらないことが分かると、軸足の膝を立ててからヨイショと蹴り上げたり、勢いをつけて一瞬だけお尻を浮かせるような、各自の創意工夫(?)も多く見られましたが、その姿勢から容易に上がらないこと自体が「構造の誤り」なのであって、自分勝手な工夫で腰が浮き上がったとしても、決して「正しい構造」とは言えないのです。

そもそも座圧腿では、見た目は座っていても、床に休憩しているわけではありません。

かと言って、もちろんお尻が着地しないようにアシで踏ん張っているわけでもないのですが、最初から正しい構造で座ることができれば、身体は自ずと張られたものになり、休憩したくともできない状態になります。

反対に、身体が使われずに床に座り込んでしまった体勢からでは、腰を持ち上げるのはとても困難なことであり、腰が上がったとしても何動作も必要としてしまいます。

ところが、例えば「まだ身体が動いている途中である」という認識が有れば、それは歩法の途中で身体を動かしていることと、その質は何ひとつ変わりません。

そのようなことが説明された後で再度挑戦してみると、先ほどよりも幾分楽に動ける人が増えてきました。ここまで来れば、左右の足を変更するのも、さほど難しくなさそうです。

何ゆえに、座圧腿のように床に座りに行って、その場で腰が上がることを確認したり、その姿勢から起き上がってくるといった、一見非武術的なものが基本功にあるのかといえば、それはひとえに「順身(じゅんしん=shun-shen)」を理解し、身につけるためだと言えるでしょう。

「順身」とは、武術的な身体の在り方のことで、自然で正しい身体の状態をいいます。

先に書いた「肩取り」などの対練でも、接触・非接触に関係なく、相手を崩せるか否かは自分の身体がこの順身であるかどうかが大きなポイントとなってきます。

また座圧腿でも、直立姿勢からつま先を開き、前に足を出して床に座りに行ったときに身体が順身でなければ、その後、腰を軽く浮かす、というようなことは決して出来ません。

その姿勢から立ち上がれるかどうかと言うことなどは付録でしかないと師父が言われるように、床に座りに行くまでの身体の状態が最も重要なのです。

套路の「跌岔式」や「金剛搗碓」を取り出して練習することもありますが、これもよく太極拳の本に書かれている、敵と対峙したときに突然身体を床に落としながら敵のスネを蹴る(?)などといった ”用法” としての練習ではなく、跌岔のように上下動の激しい型の稽古でも身体が順身で動けることを確認し、その中でさらに ”身体を練る” ことを目的としています。

それは、自分の身体を「意」のままに動かすことができなければ、どれほど速く強い打撃力を持っていようとも、その力を発揮する前に、いとも簡単に身体を制御されてしまうからです。

座圧腿もまた同じく、綺麗な形が取れていても、それが居着いて動けないようなものであれば基本功としての意味はなく、ただの柔軟体操やストレッチの練習となってしまいます。

その日の稽古では座圧腿をもとに、一般門人の方たちも、歩法や套路などをより詳細にわたって見直すことができたように思えました。

(了)

座圧腿は、まず直立姿勢から左足を外に90度開いて身体を左に向け、腰を落として床に座りに行きます。同時に右膝を曲げながら、左足は伸ばしたまま前方に浮かせてスライドさせ、両足は90度に開くようにします。

左足を出す時には、腰が下りていくと同時に両足の膝が上がってくるようにして、重心は右足の真上ではなく、右足より前に出ているようにします。つまり、軸足で身体を固定して他の部分を動かすような運動は一切行わず、歩法で一歩足を出すのと同様に、身体が動き始めたときには、重心が足と足との間に出ている形となります。

そのまま等速度で身体を使い続け、お尻が着地してから両膝が下りてくれば、座圧腿に入る予備姿勢の完成です。

ここまでの形は、ちょうど套路の跌岔(てった=die-cha)式と同じ形になります。

この姿勢から、右手で左足のつま先を取りに行き、左手は後方に伸ばしていく動作や、さらには上体を真っ直ぐに戻して、腰を右方向に回転させていく、などの動作が加わります。

この日の稽古でも、最初につま先を開くところから、細かく指導が行われました。

まず、つま先を開くときに、安易につま先だけを開いてはいけないと言われます。

「一動スレバ不動デ有ルトコロ無ク・・・」という言葉があるように、足一本、つま先ひとつ開くのにも、身体の中心から全身で動けなければ「動いた」とは言えないのです。

座圧腿が正しく取れるかどうかは、この、つま先を開いた姿勢如何で決まると言えます。

正しく開かれれば、すでに足は先ほどより軽く感じられ、まるでボールに立ったときのように前でも後ろでも意のままに動けるような、自然で自由な感覚があります。

反対に、足腰が窮屈に感じられたり、何の感覚も生じてないような状態では、この後どれほど慎重に座って行こうとも、それでは武術的には動くことのできない、非武術的な身体の状態にしかならないという、たいへん重要なところでもあります。

つま先を正しく開けたら、そこからゆっくりと足を前に出していきます。

上級者の動きを見ると、身体が前後に傾くことなく、どちらの足にも重みが偏って掛かっていくようには見えず、出された足が床との摩擦を感じさせない様子は、まるで操り人形で足だけがスーッと上に引かれていくかのように見えます。

膝は初めから上を向いており、お尻が着地するのとほぼ同時に床に向かって降りてきますが、その完成姿勢は、座っていても座っていないようであり、足先から頭までが均等の張りを持っているように感じられます。

身体に「緩み」や「偏り」が有る状態では、まず初めに軸足で身体を支えてしまい、膝が下を向いて、お尻よりも先に着地します。また、前足は思うように前方に出せず、ゴムの靴底が道場の床のマットに摩擦して止まり、動きが途切れて身体が崩れてしまうという特徴があります。

自分が初めて座圧腿を練習した頃を思い出しても、このようなスタイルで足を出していくというのは、決して容易なことではありませんでした。

つま先を開き、足を出そうとした途端に、「違う・・!」と一言。身体を戻してもう一度出していこうとすると、再び「違う・・!」とだけ言われ、なかなか足を出すまでに至りませんでした。

当時は何が「違う」と言われているのか全く分かりませんでしたが、今思えば、足の出し方ではなく、身体の在り方が違うということを教えられたのだと思います。

その点、現在の一般クラスでは、「何ゆえに違うのか」というところを、基本功や歩法を例に挙げて説明されるので、私の学んだ頃よりは各自が稽古の要点を掴みやすいように思います。

さて、ようやく皆が座れたので、この座圧腿の姿勢が正しく武術的な構造であるかどうかを確認することになりました。それは、床に座ったその状態から、ただ腰をヒョイと持ち上げる、というものです。

持ち上げると言うよりは、まるで最初からお尻が着いていなかったかのように、何のアクションもなく、ただ「スッ」と浮き上がってくるのが正しいとされます。

皆さんの様子を見ていると、楽に上がる人も居れば、ちょっと上がってもすぐに落ちてしまう人、そして全く動かない、動く気配さえ無いという人まで、実に様々でした。

簡単には腰が上がらないことが分かると、軸足の膝を立ててからヨイショと蹴り上げたり、勢いをつけて一瞬だけお尻を浮かせるような、各自の創意工夫(?)も多く見られましたが、その姿勢から容易に上がらないこと自体が「構造の誤り」なのであって、自分勝手な工夫で腰が浮き上がったとしても、決して「正しい構造」とは言えないのです。

そもそも座圧腿では、見た目は座っていても、床に休憩しているわけではありません。

かと言って、もちろんお尻が着地しないようにアシで踏ん張っているわけでもないのですが、最初から正しい構造で座ることができれば、身体は自ずと張られたものになり、休憩したくともできない状態になります。

反対に、身体が使われずに床に座り込んでしまった体勢からでは、腰を持ち上げるのはとても困難なことであり、腰が上がったとしても何動作も必要としてしまいます。

ところが、例えば「まだ身体が動いている途中である」という認識が有れば、それは歩法の途中で身体を動かしていることと、その質は何ひとつ変わりません。

そのようなことが説明された後で再度挑戦してみると、先ほどよりも幾分楽に動ける人が増えてきました。ここまで来れば、左右の足を変更するのも、さほど難しくなさそうです。

何ゆえに、座圧腿のように床に座りに行って、その場で腰が上がることを確認したり、その姿勢から起き上がってくるといった、一見非武術的なものが基本功にあるのかといえば、それはひとえに「順身(じゅんしん=shun-shen)」を理解し、身につけるためだと言えるでしょう。

「順身」とは、武術的な身体の在り方のことで、自然で正しい身体の状態をいいます。

先に書いた「肩取り」などの対練でも、接触・非接触に関係なく、相手を崩せるか否かは自分の身体がこの順身であるかどうかが大きなポイントとなってきます。

また座圧腿でも、直立姿勢からつま先を開き、前に足を出して床に座りに行ったときに身体が順身でなければ、その後、腰を軽く浮かす、というようなことは決して出来ません。

その姿勢から立ち上がれるかどうかと言うことなどは付録でしかないと師父が言われるように、床に座りに行くまでの身体の状態が最も重要なのです。

套路の「跌岔式」や「金剛搗碓」を取り出して練習することもありますが、これもよく太極拳の本に書かれている、敵と対峙したときに突然身体を床に落としながら敵のスネを蹴る(?)などといった ”用法” としての練習ではなく、跌岔のように上下動の激しい型の稽古でも身体が順身で動けることを確認し、その中でさらに ”身体を練る” ことを目的としています。

それは、自分の身体を「意」のままに動かすことができなければ、どれほど速く強い打撃力を持っていようとも、その力を発揮する前に、いとも簡単に身体を制御されてしまうからです。

座圧腿もまた同じく、綺麗な形が取れていても、それが居着いて動けないようなものであれば基本功としての意味はなく、ただの柔軟体操やストレッチの練習となってしまいます。

その日の稽古では座圧腿をもとに、一般門人の方たちも、歩法や套路などをより詳細にわたって見直すことができたように思えました。

(了)

2009年03月18日

連載小説「龍の道」 第9回

第9回 南京町(4)

初対面の、それもたった今、お互いに二言三言、言葉を交わしただけに過ぎないのに、この人はもう、自分に向かって「打ってこい」と言うのである。

そう言われても・・・と、救いを求めるようにK先生の方を見ると、

「せっかく、そう言って下さっているのだから・・・

この際、良い勉強だと思って、何でも試させていただきなさい」

にこやかな顔をして、K先生が言う。

宏隆は仕方なく、ともかく立ち上がって、その人の前に行った。

「遠慮は要らない・・・君の得意なやり方で、好きなように私を攻撃してごらん」

そう言われても、まだ、なんとも気乗りがしない。

だいたい、稽古でもケンカでもないのに、打って来いと言われても、ハイそうですかと人を打てるものではない・・・

そう思いながら、宏隆が渋っていると、

「来(ライ)・・・!!」

突然、雷鳴のような声が宏隆を貫き、思わず、身体がビクッと震えた。

「さあ、来い!」と言っていることは、通訳して貰わなくとも、宏隆にも分かった。

しかし相手は、その王先生は、ただ普通に立っているままである。

「よし、そんなに言うなら、やってやる・・・

でも、そんな恰好で突っ立っていて、このパンチが当たっても知らないぞ!」

持ち前の負けん気がムクムクと持ち上がって来て、宏隆はようやく、日頃のケンカ大将のギラギラした目つきになってきた。

まるで空手のように、両手を軽く拳に握って、体の前に構える。

しかし、宏隆の構えは単なる空手に似せた構えではない。それは小さい頃から今日まで、数限りない百戦錬磨のケンカ三昧の経験の中から得られた、相手に対して最も動きやすく、攻防に有効なように工夫に工夫を凝らした、彼独自の「構え」であった。

そして、こんな時の彼は、ジリジリと間合いを測ってからおもむろに戦うなどといった、小説に出てくる名人同士のような戦い方とは、まるで正反対であった。

構えた途端に・・・相手にも、そして自分にも、考えるゆとりをまったく与えず・・・

「ィヤァーーーッ!」

躊躇なく、唐突に飛び込んで、得意のパンチを真っ直ぐに、構えもせずただ突っ立っているだけの、その人の顔面に叩き込んだのである。

・・これは、確かにかなり速い突きであろう。宏隆の実力を知らない並の相手であれば、この一撃だけで容易に倒されてしまうかも知れない。

何より、その突きを出すための身体の移動が速いのである。一歩踏み出して拳を打つまでに要する時間は、空手の組手などで見かける突きと比べてもかなり早い。少なくとも、このような鋭い突きは、ただのケンカ大将のレベルで出来ることではなかった。

先ほど彼自身が語っていた、空手の道場に入門してすぐ、黒帯の先輩たちを手玉に取ったという話も、決して大袈裟な話ではないことが分かる。

彼の一撃は、よく研究され、訓練された速さを持つ、レベルの高い突きであった。

しかし・・・・

宏隆の拳は、彼の意に反して、虚しく中空を打っていた。

いや、そればかりではない。

彼が打ったと思える方向とは、まるで違うところに、自分の拳が伸びていたのである。

「・・えっ? ・・・ど、どうなってるんだ?」

いつ移動したのか・・・

その人はすでに、自分が打ったところからは、少し離れたところに、さっきと同じようにスラリと立っている。

しかし宏隆には、相手に攻撃を躱(かわ)された、という感覚がまったく無い。

実際のところ、相手の身体がいつ動いたのかさえ、分からなかったのである。

・・もしかすると、自分がちょっとヘマをしたのかもしれない、と思える。

いや、そうであっても不思議はないかもしれない。何しろ今日という日は、この南京町に足を踏み入れてから、常識では有り得ないことばかり起こり続けている。

有名な中華料理店の奥の部屋から、怪しげな地下に降り、秘密の通路を長々と通り抜けてこの部屋に案内され、美人の汲む熱いお茶を飲み、まったく言葉の通じない中国人の武術家に紹介され、挙げ句の果てにはその人から「好きに打ってこい」と言われているのである。

それで平静を保てるのは、よほどの図太い神経か、鈍感な奴かのどちらかだろうと思う。

躱された気がしないのは不思議だったが、それよりも、決して日頃のケンカのような本気ではなかったとは言え、自分のパンチが掠りもせず、何よりも、これっぽっちも相手を脅かしていないことに、宏隆は少し腹が立っていた。

すると、そう思った矢先に、

「・・それだけかね? 君の武術・・いや、ケンカ術というのは・・・」

追い打ちを掛けるように、そう言葉を浴びせられ、ちょっとカチンと来て、

「よし・・それなら、今度はお望みどおり、本気で当たるように打ってやるぞ」

意を決して、まだ先ほどと何も変わらず、同じように立ったままのその人に向かって、今度は隙を窺いつつ、ジリジリと間合いを詰め、慎重に、しかし思い切りスピードを乗せて渾身の気合いと共に拳を出した。

「ウリャアァァァァ!・・・」

「当たった・・!!」

・・・と、そう思えた。見事な、会心の突きだったのである。

しかも相手は、自分の拳を躱すべきタイミングの時に、まだ避(よ)け始めてはいない。

狙った標的である相手の顔が、まだそこに、そのままあったのである。

今度こそ確かに、その拳を、完璧なまでにヒットさせたはずであった。

・・・しかし、またしても同じことが起こっていた。

宏隆の拳は、今度は当たらぬどころか、期待を裏切って、まったくあらぬ方向に・・・

自分が打ったつもりのない方向へと、大きく、空しく逸れていたのである。

当たった、と思ったその人の顔は、

残像だけを残して、そのまま、一歩も動かずにそこに立っていた。

まるで霧のスクリーンに投影された虚像に向かって打って行ったように、相手が避けもしないのに、ただ自分が大きく崩され、相手の居ない空間に拳を突いていたのである。

しかも、宏隆は自分の拳が当たらなかったことを認識してからようやく、自分が崩されたということに気付かされたのであった。

「・・・な、何だ、これは? ・・なぜ当たらない? こんな馬鹿な・・・!」

宏隆には、まるで狐にでも化かされているような感覚があった。

これは、言ってみれば相手が自分の攻撃を躱したのではなく、わざわざ自分の方から相手を避けて突いて行っているようなものなのである。宏隆が真っ直ぐその人に向かって突いて行ったと思っているパンチの軌跡は、明らかに、初めから相手の居ない空間を目指して突いてしまっているものであった。

「・・・こんな事があるはずがない」

もう、宏隆には、何の遠慮も、躊躇い(ためらい)もなかった。

二撃、三撃と、可能な限りの速さで、どんどん拳を打ち続けて行く・・・

しかし、どの角度からでも、たとえ僅か5〜60センチほどの至近距離からでも、どれほど速く打っても、彼の打ち出す拳は、まったく相手に掠(かす)りもしない。

それどころか、打った拳が顔に触れるほど近いはずの間合いが、何故か自分が思った距離よりも遠いのである。近いと思って打てば遠く、また近づけたと思って打っても、結局は相手が遠くに居るのである。

それに、素早く連打をしようとしても、初めの一打ですでに大きく崩されてしまうので、連打をさせてもらえないのだ。かといってゆっくりと連打をしても、それでは当たるわけもない。

たとえジャブのように軽く様子見で打っても、打ち始めたときには、もう身体が崩されている。本来はその後のストレートにつなぐための牽制なのである。その後に打たれるはずの強力なパンチは、すでに崩されている身体から打つことを強いられるので、ますます当たるわけがなかった。

「駄目だ・・・当たらない・・・・」

ここぞ、という処で拳を素早く出せば出すほど、それに比例して自分が崩されていく。

しかも、その崩され方は、だんだん大きく、だんだんひどくなっていくのだ。

一体、どう避けられ、どう躱されているのか・・・

かと言って、相手が素早く走り回って避けているわけではない。

相手は・・・王先生は、足の位置をほんの少し、わずかに2〜30センチほどゆっくりと移動するだけで、ほとんど動いていない。相変わらず手をダラリと下げたまま立っていて、宏隆が打って来るところを避けようともしていないのである。

にもかかわらず・・拳を打つ度に、宏隆は大きく崩され、飛び跳ねさせられてしまう。

そして、崩された身体は、すぐには元に戻らない。一度拳を打てば、身体を立て直すまでの間、部屋の中を何歩か走らせられるのである。

おそらく、素人が傍(はた)から見ていれば、まるで宏隆だけがあらぬ所に向かって腕を大きく振り回し、踊り狂っているように見え兼ねないような有り様なのであった。

「・・それだけかね? 君の、ケンカの強さというのは・・・」

まったく避けるような動きもせず・・・

また、手を出して宏隆の攻撃を捌くような仕草もまったく無く・・

こちらから見れば、ただ立ってユラユラしているだけにしか見えないその人の、少し笑みを湛えた声が、早くも息が荒く上がってきた宏隆には、大きな侮蔑に聞こえた。

*写真はイメージです

???次のページへ